前言

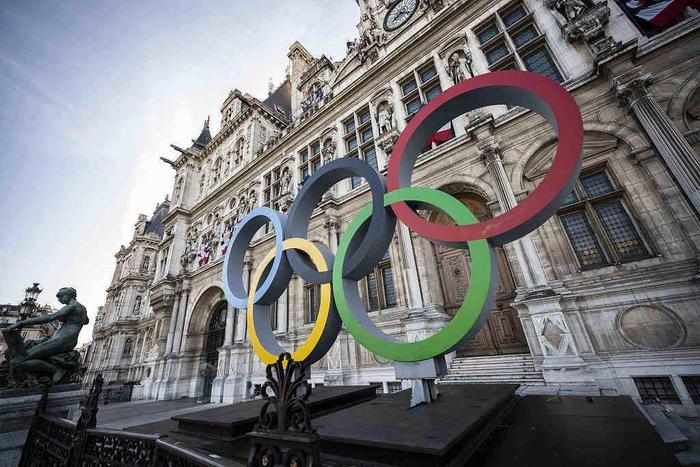

6月26日,考文垂刚接任国际奥委会主席,当天就迫不及待地宣布11月访华计划,这种急切态度在国际体育界引发广泛关注。

然而面对外界铺天盖地的2036奥运会承办猜测,中国官方却表现出了罕见的静默,这种反常的低调处理方式让人更加好奇背后的考量。

中国还会再办奥运会吗?这次沉默背后藏着什么顾虑?

从狂热到淡定的心路历程

说起奥运会,现在的中国人心态跟十几年前完全不一样了。

还记得2008年那会儿吗?全国人民恨不得把最好的东西都拿出来,就为了让全世界看看咱们的实力。那时候的中国,就像刚富起来的人家,总想办场体面的宴席让邻居们瞧瞧。北京天安门前那个烟花打出的巨型笑脸,鸟巢开幕式上的画卷起笔,还有李宁踩着空中脚步点燃主火炬,每一幕都像在向世界宣告:我们也能把全球最大型的赛事搞得漂漂亮亮!

那会儿的我们,确实太需要这样一个证明自己的机会了。中国刚进入WTO没几年,制造业刚发力,城镇化加速推进。虽然发展很快,但很多外国人对中国还停留在上个世纪的印象:灰蒙蒙的天,脏兮兮的街,骑着二八大杠上班的人群。他们不了解真实的中国,也不相信中国能把奥运会办得像模像样。

为了打破这种刻板印象,我们成功申请到了奥运会,一下子就有了在国际上露脸的绝佳机会。国家投入了数十亿美元搞场馆、修地铁、整环境,在短短几年内推动了整个北京的城市大改造。鸟巢、水立方、奥林匹克公园,这些地标性建筑不只是奥运场馆,更是中国现代化进程的象征。

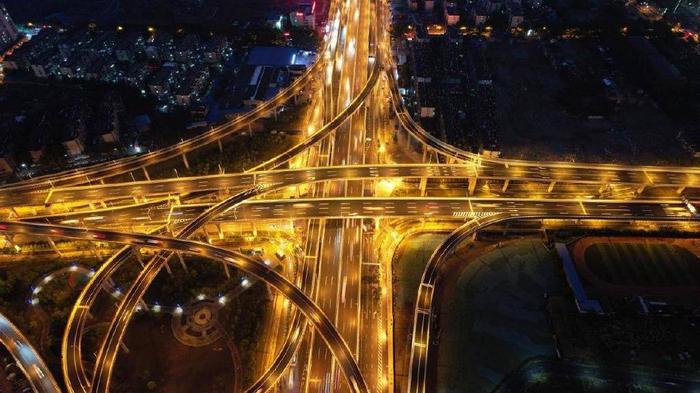

现在呢?航母下水了,空间站建起来了,5G技术领先全球,高铁网络四通八达,还有那些让全世界都眼红的"新四大发明"。咱们早就从"制造大国"变成了"科技强国",从"跟跑者"变成了"领跑者"。这种从"求认可"到"很淡定"的心态转变,其实反映的是国家实力的根本性飞跃。

不过话说回来,不急着证明自己是一回事,算不算经济账又是另一回事。

精明的经济账怎么算

精明的中国人当然要算算这笔账到底划不划算。

2008年那次,咱们投了几百亿美元,但那会儿正好赶上基建大发展的黄金期。修地铁建场馆,顺便把整个城市都升级了一遍,基础设施一下子跃升了好几个档次。那时候的投资就像往干海绵里倒水,每一分钱都能产生乘数效应。水泥钢筋不够用,工地加班加点,饭店旅馆爆满,整个经济氛围好到爆炸。

更重要的是,奥运会让更多外国人看到了中国的变化。那年夏天,全国人民都享受到了奥运荣耀,旅游爆了,基建火了,服务业直线上升。多少人靠着奥运这波红利找到了新机会,实现了人生逆袭。

现在的情况完全不一样了。该建的基础设施都建得差不多了,城市的地铁比发达国家还先进,高速公路网密度全球第一。在这种情况下,再大搞基建搞奥运,边际效应就没那么明显了。钱要花在刀刃上,现在的刀刃是科技创新、新能源、人工智能这些前沿领域。

而且说句实在话,现在再办一场奥运会带来的经济红利,未必像从前那么大。以前是为了吸引外国人来中国旅游,现在完全不需要了。去年免签政策一放开,就有大批外国人涌入中国,什么"City Walk"、"特种兵式旅游",把咱们的城市都快挤爆了。我们完全没必要再靠奥运会来拉动旅游业。

这样一来,从纯经济角度看,奥运会的吸引力确实大不如前了。

奥委会的"求人"心态

有意思的是,现在反倒是国际奥委会比咱们更着急。

你想想,全世界能把奥运会办得像模像样的国家本来就不多,愿意掏这个钱的就更少了。这几年,能稳定办一场奥运会的城市越来越少,一方面成本太高,一场奥运少说几十亿美元,甚至可能上百亿。过往有很多国家举办奥运后产生巨大财政赤字,所以很多城市一听预算就直接被吓退了。

另一方面,现在民众的想法也变了。欧洲那些老牌国家,市民一听要拿那么多钱办比赛,觉得还不如修学校建医院。一听要办奥运,立马上街抗议,说政府不务正业。这让国际奥委会头疼不已,找个可靠的"接盘侠"比登天还难。

这时候,中国就成了香饽饽。我们有钱有基础也有经验,关键是还有"双奥之城"的金字招牌。从奥运村管理到转播系统运营,从赛事安排到志愿者培训,全套流程我们早就熟得不能再熟。更重要的是,中国人办事靠谱,说到做到,这在国际社会是出了名的。

再看看印度的遭遇就更明显了。人家申请奥运十几年,次次被拒。2010年承办英联邦运动会时,场馆没建好,桥塌了,运动员宿舍垃圾成堆,工作人员都不知道赛事安排。就这样的执行力,国际奥委会能放心把奥运给他们?

反观中国,不但赛事期间万无一失,场馆用完后还能华丽转身。鸟巢现在开演唱会,水立方改成冰立方,一个场地多种用途,环保又高效。这种"可持续发展"的理念,正是国际奥委会现在最需要的。

正因为有这样的优势,未来的选择权其实在咱们手里。

未来的新玩法

既然主动权在手,咱们完全可以玩出新花样。

传统的奥运会都是一个城市独挑大梁,但现在国际奥委会也意识到这种模式不现实了。成本太高,压力太大,很多城市承受不起。所以他们开始鼓励多城市联合办赛,就像2026年冬奥会,意大利拿出米兰、科尔蒂纳丹佩佐等多个城市一起搞,既分摊了压力,又带动了更多地区发展。

中国如果真要办的话,完全可以玩得更漂亮。想象一下,北京搞开幕式和闭幕式,上海办田径比赛,广州负责游泳项目,深圳展示高科技应用,成都来点特色文化表演。这样既充分利用了现有场馆,又让更多城市分享奥运红利,何乐而不为?

更大胆一点,还可以跟周边国家合作办赛。比如和泰国、马来西亚、新加坡搞个东南亚联合奥运,一边办赛一边推动区域合作,连"一带一路"建设也能顺手推进一把。到那时候,奥运会就不是简单的体育赛事了,而是区域发展的新引擎,文明交流的大舞台。

这种新模式不仅展现了中国的大国气度,也为全球体育治理提供了新思路。从"独家承办"到"合作共享",从"国家竞赛"到"人类狂欢",这才是奥林匹克精神的真正体现。

结语

说实话,从"求机会"到"选机会",这种心态转变挺让人感慨的。就像一个人从青涩到成熟,不再需要通过外在的认可来证明自己的价值。

奥运会申办这事儿,已经从"要不要"变成了"怎么要"的问题。中国现在考虑的不是能不能办好,而是办了能带来什么新价值,能为世界贡献什么新模式。这种从容自信的底气,来自于我们这些年积累的硬实力和软实力。

当然,不管最终选择如何,我们都应该理性看待。奥运会只是手段,不是目的。真正的目的是让人民生活更美好,让国家发展更健康,让世界变得更和谐。

如果是你来做这个决定,会优先考虑面子还是里子?